設置の流れ

▶ 架線と動力を設置する

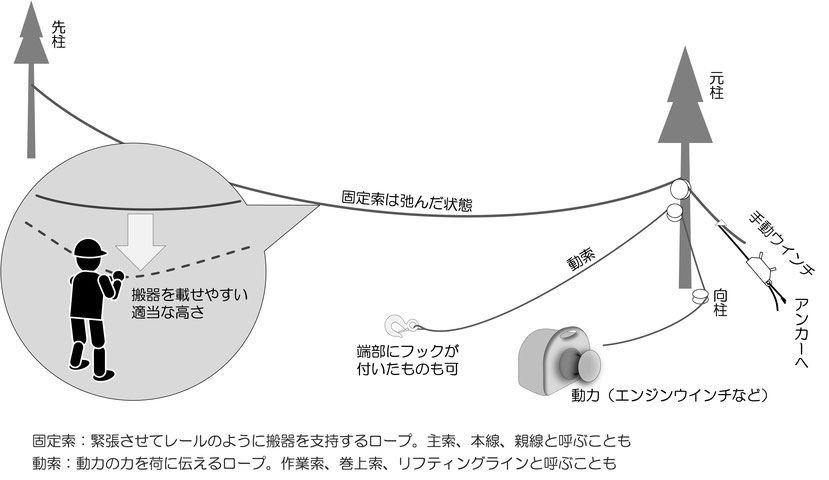

架線と動力は軽架線の設置方法に従います。

固定索はHANAKOを掛けられるよう弛緩させ、適当な高さで設置作業ができるようにします

必要な資機材をご案内しています

(参考)

- 関連ブログ>2024/02/05 「道の無い山林はシンプル架線で運ぼう 試し張りのススメ」

- 架線と動力の設置方法は「里山で使える架線ガイド(PDF)」P14〜をご覧ください

- 繊維ロープの固定索を弛緩〜緊張させる方法は、「(ブログ)繊維ロープをつかむ方法」をご参考ください

▶ HANAKOを設置する

HANAKO本体を固定索に載せ、ブレーキ→動索→カバーを順に取り付け、最後に固定索を緊張させたら設置完了です(次のYouTubeの通り)

【倍力の切替が可能】

本体を固定索に掛けたまま、1倍力(倍力なし)、2倍力、および3倍力の切替が可能。運搬条件に合わせて使い分けください。倍力は空中運搬の揺れを低減させる効果がある他、下げ荷方向は小さな動力(小型動力や人力)ですむメリットがあります

運転操作の流れ

下図は倍力なし・下げ荷の場面ですが、倍力使用/上げ荷でも運転操作は同様

滑落防止のしくみ

HANAKOのブレーキ機能は、下げ荷において発生しがちな荷の滑落にも発揮されます

①引っかかる:荷が切り株などの障害物に掛かった状態で動索を引き続けるとHANAKOは荷に引き寄せられ(固定索がたわむ)、反動のエネルギーを貯めます

↓

②飛び出す荷を制止:荷が障害物から外れて飛び出すと瞬間的にHANAKOが固定索を強くつかみ(強いブレーキが効き)、荷の飛び出しを制止します

↓

③復元:荷は再びHANAKOと一緒になって移動します(通常状態に回復)。

※(注意)障害物を越えられないと、力の大きさによっては架線が破断して事故につながることがありますので、障害物の存在には気をつけて実施してください。

シューの交換

ワイヤーロープ用ブレーキを使用する場合のみ

【固定索にワイヤーロープを使用する場合】ブレーキ面のシューが消耗品となります。シューはワイヤーロープと擦れて摩耗(溝ができる)しますので適宜交換します。

シューの交換はHANAKOを固定索に掛けたまま、かつケーシングを外さずに行うことができます。

可能なことと制限事項

| 適用 | 適否 | 制限事項など |

| 下げ荷による集材 | ○ | 傾斜40°以上の空中運搬は避け、地引による端上げ運搬を行うようにしてください(下記の入射角の制限から)。地引による端上げ運搬はこの限りではありません |

| 上げ荷による集材 | ○ | 傾斜40°以上の空中運搬は避け、地引による端上げ運搬を行うようにしてください(下記の入射角の制限から)。地引による端上げ運搬はこの限りではありません |

| 水平方向の運搬 | ○ | ー |

| 横取り | ○ |

固定索の高さや張り具合によって横取りできる範囲が変わります。 【入射角※の制限】荷の固定索への入射角は前方(先柱方向)40°まで、後方(元柱方向)40°までの範囲が可能です。横方向からの入射角はとくに制限はありません。 固定索が緩いとたわみのため、入射角が変わります。固定索に十分な緊張を与えて横取りを行ってください |

| 地引による端上げ運搬 | ○ | ー |

| 空中運搬 | ○ |

全荷重がかかりますので、使用荷重の半分程度の荷質量を見積もってください。 上記入射角の制限から、傾斜40°以上の上げ荷・下げ荷での空中運搬は避けてください |

| トラックへの直接積載 | ○ |

端上げまたは宙づりにした荷をトラックの荷台に下ろすことができます。下ろしている間、下ろした後もHANAKOは停止を保ちます。ただし宙づりからの場合は空中運搬になりますので、荷質量の上限は使用荷重の半分程度で見積もってください |

| 荷の高さの変更 | △ | 運転中は変えられませんが、変えたいときはいったん下ろして専用クリップと荷掛け用フックの間隔および玉掛けロープの長さを変えることで対応してください |

| 双方向の運搬 | × | 片方向の運搬を前提に作られており、双方向の運搬はできません。反対方向に運搬したいときは動索・動力を設置し直し、HANAKOを向きを変えて掛け直す必要があります |

|

繋いだロープの使用 |

△ |

固定索には使用できません。継ぎ目で太くなった部分がHANAKO内部の通過の妨げになりブレーキが適切に動作しません。 動索には部分的に使用可能です。HANAKOと動力の間に限り、継ぎ目は問題になりません |

|

アイやフックの付いた動索ロープの使用 |

△ |

【倍力なし・3倍力の場合】設置の際にロープの途中を使って本体および専用クリップを通過させますので、端部がついていても問題になりません。 【2倍力の場合】本体に端部の膨らみを通過できない箇所があります。膨らみのない反対側の端から通してください |

|

中間サポート支柱の通過 |

× |

中間サポート支柱は通過できません。HANAKOは固定索を本体とカバーで包む構造になっているため、中間サポートを通過することができません |

※入射角とは地山の傾斜角度ではありません。荷が固定索に向かう角度をさします。固定索と正対(垂直)のときに0°です。入射角の許容範囲を超えるとハナに動索の張力が伝わり、横取りの最中にブレーキ力が減殺され搬器がズレ動くことがあります

架線がはじめての方へ

- 関連ブログ>2024/02/05 「道の無い山林はシンプル架線で運ぼう 試し張りのススメ」

- 架線がはじめての方は、「里山で使える架線ガイド(PDF)」をご参考ください

- HANAKOを使った軽架線の全体装備・ご予算は「周辺資機材おすすめ」ページを参考ください