分かりやすい「もやい結び」の仕方

簡単に輪っかが作れ、結びが強力で、簡単にほどける「もやい結び」(舫い結び) は

山仕事では必須の、日常生活においても便利な結び方です。

順をおって結び方を説明しますので憶えてみませんか。

「全く初めて」「ロープの扱いも初めて」の方の目線で説明しています。

もやい結びとは、このようにロープの端に輪っか=アイ(目)を作ることです。

ロープの替わりに、紐や糸を使ってももやい結びはできます。

・結び目が強力

・力がかかってもアイ(目)が小さくならない

・簡単にほどける(堅結びにならない)

お仕事や日常生活で間違いなく役立ちますので、ぜひ憶えてください。

このように、

・取っ手を作る(輪っかがあるとロープを握りやすくなります)

・フックに掛ける

・フックのベケットに結びつける

・玉掛けロープに結びつける

・ロープに掛ける(搬器が滑走するのを止めるクッションになります)

・柱に結びつける(柱で固定したいときなど)

などの様々なシチュエーションで「小さくならない(締まらない)アイ」を作ることができるのがもやい結びです。

「アイを作る」というキーワードもこの際、覚えておきましょう。

気づいた方もおられると思いますが、シャックル(アイを作る金具。ピンボルトを回せばアイを閉じたり開いたりできます)のような働きをするのがもやい結びです。もやい結びができれば、シャックルがなくても即座にシャックルと同じ用を果たすことができます。

ほどくのも簡単

そして、結び目を簡単にほどくことができるのも、もやい結びの特長です。

これも、もやい結びが堅結び(かたむすび)と大きく違うポイントですね。

写真のように、赤く塗った部分を向こう側にくるっと回せば結び目がすぐに弛みます。

ロープに力がかかって結び目が固くなってしまっても、容易にほどけます。

結び方

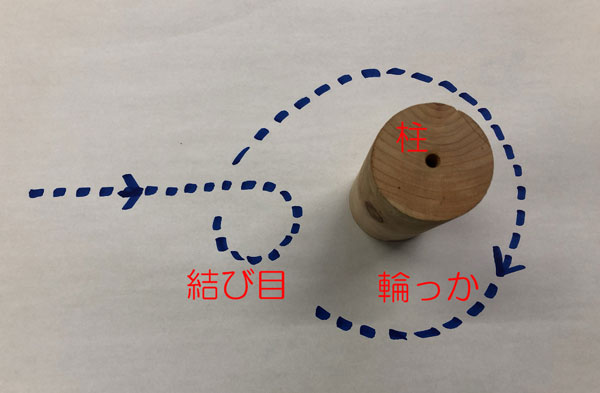

(a) 予め、こんな感じのイメージをもっておきます。

小さな輪っか=結び目

と

大きな輪っか=アイ

を描くように作ることがもやい結びのポイント。

※柱がなくてももやい結びはできます。

ですがアイを柱に掛けたいときは、大きな輪っかを柱に回してもやい結びをします。

(b) では、小さな輪っかを作ります。

この輪っかが結び目になると考えてください。

小さな輪っかの位置は、大きな輪っかを作れるよう、端から十分な長さをとっておきます。

(c) 大きな輪っかを作ります。

この輪っかがアイになります。

※アイを柱に掛けたいときは、この段階で柱を回して大きな輪っかを作って下さい。

(d) 端を小さな輪っか=結び目をくぐらせます。

大きな輪っかの始まりが「①結び目の上」を通っていることを確認し、

端を「②結び目の下」をくぐらせます。

※始まりが下ならあべこべになります。

始まりが上なら端を下に、始まりが下なら端を上に、です。

(e) 端を「③結び目の上」に。

【確認】始まりから、①上→②下→③上 の順番になりましたね。

(f) 端を「④元の下」をくぐらせます。

【確認】始まりから、①上→②下→③上→④下 の順番になりましたね。

(g) 端を「⑤結び目の上」になるよう折り返します。

【確認】始まりから、①上→②下→③上→④下→⑤上 の順番になりましたね。

(h) 端を「⑥結び目の下」をくぐらせます。

すると②と同じところに戻ってきました。

【確認】始まりから、①上→②下→③上→④下→⑤上→⑥下 の順番になりましたね。

②と⑥が同じ側を通っていることもポイント。

違っていたらどこかで上下を間違えています。

通し方は、以上です。

こうして振り返ると、結び目に対してロープが上下交互に通ることで、絞まったときの摩擦が大きくなるしくみが見えてきます。

キャプションが煩雑で分かりにくければ、全部省きましたのでこちらをご覧下さい。

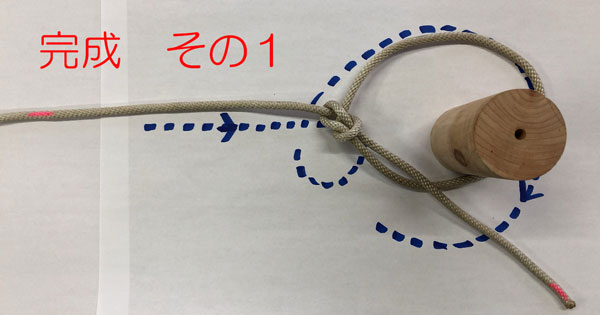

完成その1

全く初めての方はぜひこれを一度経験してください。

もやい結びの原理がよく理解できます。

ロープを通し終えたら、結び目(小さな輪っか)を締め上げます。

元と端を引っ張り合うだけです。

ピンクの色を付けたところを引っ張ればOKです。

すると、こんな風に結び目がすぼまっていきます。

また大きな輪っか=アイが少し小さくなったのがお分かでしょうか。

もやい結びの「ロープが上下交互に通ることで摩擦が高まる」様子も確認できます。

最後まで締め上げました。

大きな輪っか=アイがまた一段と小さくなったのがお分かりでしょうか。アイは結び目が締まるまで小さくなります。

また、ピンクの位置を見てのとおり、端が結び目から遠ざかりました。

完成その2(おすすめ!)

では

「アイを小さくしたくない」

「ロープの端をあまり伸ばしたくない」

ときはどうしたら良いでしょうか。

ロープを引っ張るときに、大きな輪っかも一緒に掴んで引っ張ってください。

写真のようにピンクをつけたところです。

すると結び目を締め上げてもアイが小さくなりません。

またロープの端も短めにおさまります。

こうして締め上げるとアイの大きさを思ったとおりに作ることができますので、私はこちらの方式でいつも作っています。

以上で、もやい結びのご説明は終わりです。

慣れるまでちょっとかかるかもしれませんが、慣れると本当に便利です。

【要記憶】小さな輪っかと大きな輪っか

最初の写真に戻りますが、

もやい結びが初めての方は、とにかく「小さな輪っかと大きな輪っか」のイメージを記憶に残しておいてください。

慣れるようになるまで、手順は何度も忘れてしまいますが、このイメージだけは憶えておきましょう。

「上→下→上、、、」の手順は慣れた頃には忘れています(笑)

私は、山仕事のためにもやい結びを憶えました。

日常生活でもずいぶんお世話になっており、今では自然に手が動きます。

しかしもやい結びをするときはいつもこのイメージが最初に頭に浮かんできます。

【応用編】 ロープを係留する

もやい結びを係留用ロープに使った例をご紹介します。

この写真は、架線の固定索(主索)となる繊維ロープを係留し、手動ウインチ(写真ではチェーンブロック)で緊張させる方法を示しています。この係留用ロープにもやい結びを施しています。

この係留用ロープは、固定索を緊張する仕掛けの一部として使用されています。

参考までに、この仕掛けの作り方をご紹介します。

そして、係留用ロープの使い方をご紹介します。

実際の姿はこうなります。